|

|

豆子妈妈曾是党报的记者,她反对女儿和芝麻饼在一起最主要的原因就是无法生育后代。豆子跟家人出柜(编者注:指公开性取向、性别认同)后,她警告,“你们的下场就是一无所有、孤独终老!”

Wendy不敢跟妈妈出柜,只能默默忍受催婚和催生的压力。2012年回国后,她拒绝相亲,“有‘姐姐’(Karen)照顾我就够了。”父母还不知道她们的关系,只知道这是女儿在英国读书期间的室友,跟她一起回国工作,暂住在家里。

这种“照顾”没法让妈妈满意,在她眼中,有个男人,再有个孩子,才算是有家。“而且,终极目标是孩子。”

芝麻饼不同意豆子妈妈的看法。有次,她们在电话里“辩论”了两个小时:妈妈坚持认为,同性恋不能生孩子,“是落后的文明”;芝麻饼反驳说“(生孩子)其实有很多选择”,有朋友收养了亲戚的孩子,有人养育着形婚期间与前夫生的孩子,还有人像她们一样通过试管婴儿等辅助技术生育子女。

Wendy 从没考虑过前两种方式。“钱要自己挣,娃要自己生!”她挽着 Karen 的胳膊,笑着说起外婆的口头禅。在中国传统家庭里,血缘有着无需解释的分量。

她们都想自己生孩子,但却找不到路径。2015年12月,全国人大常委会修订《人口与计划生育法》,从2016年开始全面废止实施了30多年的“一孩政策”。但单身女性的生育仍然不被认可为“计划内”。另外,法律虽认可了试管婴儿技术,但规定接受生殖辅助的只能是不孕不育的异性夫妇。

她们什么都给不出,只好把目光转向国外。

试管婴儿

在英国,Wendy 和 Karen 发现想生孩子也没那么容易。技术和法律壁垒不再,但女性伴侣生育所缺的精子却难以获取。2010年,她们在本地朋友的介绍下去一家公益组织注册,等待志愿者捐献精子,两年过去,毫无音讯。

2013年,芝麻饼和豆子在英国尝试辅助生育时,也是“两眼一抹黑,什么参考信息都没有”。当时,中国还很少有同性伴侣尝试出国生子。一次偶然的机会,她得知学校某位教授的朋友是通过试管婴儿技术成功怀上孩子,便立刻要来联系方式,找到那家医院。“没有其他选择,也没多想”,她们就在那家医院尝试了两次,均以失败告终。

第三次,芝麻饼在美国成功怀孕,Wendy才了解到通过商业机构选精生子的渠道。相比于早年无望的等待,美国的精子银行能提供上千份男性的资料供她们选择,“一个单词一个单词地翻,眼睛都看花了”。在这件事上,两个人都变得挑剔起来,“身高起码180cm,长得要好看,身体必须健壮……”好不容易挑出一个双方都满意的人选,仔细一查,发现他的远房姑姑患有癌症。“这我坚决不要!”Wendy 皱起眉。

Wendy综合对比网上的帖子,查看医院官网,再逐一发邮件解释自己的情况:中国人、同性伴侣、有旅行签证。

最终,只有两家医院回复。

Wendy估计,中国同性伴侣赴美生子在当时还不常见,虽然手术在美国完全合规合法,但中国同性伴侣拿旅行签证赴美生子,以及回中国之后面对的法律问题等,对医院来说都是“潜在的麻烦”。

仅有的机会必须紧紧抓住。和其中一家医院签订协议后,Wendy 辞去工作,Karen 请了三周年假,两个人第一次踏上美国。

大部分女同性恋者采用的生育模式是 A 卵 B 怀,但用谁的卵子、谁的子宫,成了新的问题。

Wendy 和 Karen 以公平原则回避这个问题,“(取卵)都是她一颗我一颗的”,Wendy 说,“怀的话,当然是我来,我比较年轻。”芝麻饼也是负责生育的妈妈,但卵子是豆子的,所以常有朋友问起,“你是怎么决定帮豆子生宝宝的?”她每次都会作出澄清,“我们一起经历了整个过程,这是我们两个人的宝宝。”

更常见的情况是矛盾与争吵。徐玢曾给多对同性伴侣做过调解,有些人觉得“不公平”、“不愿承受生育的痛苦”,有些父母坚持要用自己女儿的卵子“传宗接代”,“如果双方僵持不下,两个家庭都会被卷入拉扯之中。”

在同性婚姻尚未合法化,同性家庭子女没有任何保障的情况下,他们都想从中争取点什么来获取存在感和安全感。徐玢认识一个负责怀孕的妈妈,孩子出生后,提供卵子的同性伴侣却和她提出分手并要求带走孩子。她毫无办法,“没有血缘关系,也不能走司法程序”。两年多里,她辞职在家,“白白承受了怀胎生育的痛”,最后一无所有,只能暗暗自嘲是个“代孕妈妈加保姆”。

在生育过程中,同性伴侣承受着与常人相同的痛苦,但生理的痛和经济社会的压力揉在一起,搅动着她们缺乏保障的爱情。“各种争吵都会出现,”Wendy 望了一眼 Karen 说,“要没一点感情基础,根本坚持不下来。”

第一次试管,受精卵移植一个月后,Wendy被检查出宫外孕。必须流产。医生跟她确认说,“回去自己买点堕胎药吃就好了。

医生轻描淡写的语气激怒了 Wendy ,“我付出了这么多,你还来问我想不想要(孩子)?” 她哭着冲医生吼道,甚至惊动了保安。

第二次尝试以生化妊娠(编者注:指发生在妊娠5周内的早期流产)结束,“如果放弃,之前的努力就全白费了。”休整了一段时间后,她们提起勇气,决心再试一次,最终,两颗受精卵在 Wendy 的子宫内缓慢生长。

她惴惴不安地期盼着孩子的到来,像守着一株微弱的火苗,怕一不小心又灭了。几个月后,其中一颗受精卵在Wendy的体内裂变成两个,Wendy的子宫怀着三个孩子,两男一女。“但我的身体怀不住。”医生要求减产,“放弃其中两个”,Wendy 再次情绪崩溃。

躺在床上,她忍不住想,上次流产时也是两男一女,“是之前失去的孩子回来找我了吗?”她望着 Karen,怔怔地流眼泪,“为什么我们这么倒霉?”

“因为你认识了我。” Karen 极力克制情绪,紧紧抱着 Wendy。

做减产手术之前,Karen 骑上电动车带 Wendy 去了趟圆通寺,她们不信佛,但这次跪在蒲团上不停地磕头,临走还捐了 200 元香火钱,“实在需要一些精神寄托”。

手术不能打麻醉剂,Wendy 躺在病床上,看到医生举起一根细长的针,她的身体忍不住颤抖。

“马上插入心脏。”

“打药。”

“胎心已经没了。”

Wendy到现在还记得医生和助手在手术室里的对话。这两个被放弃的孩子,成了她们一生都过不去的坎。

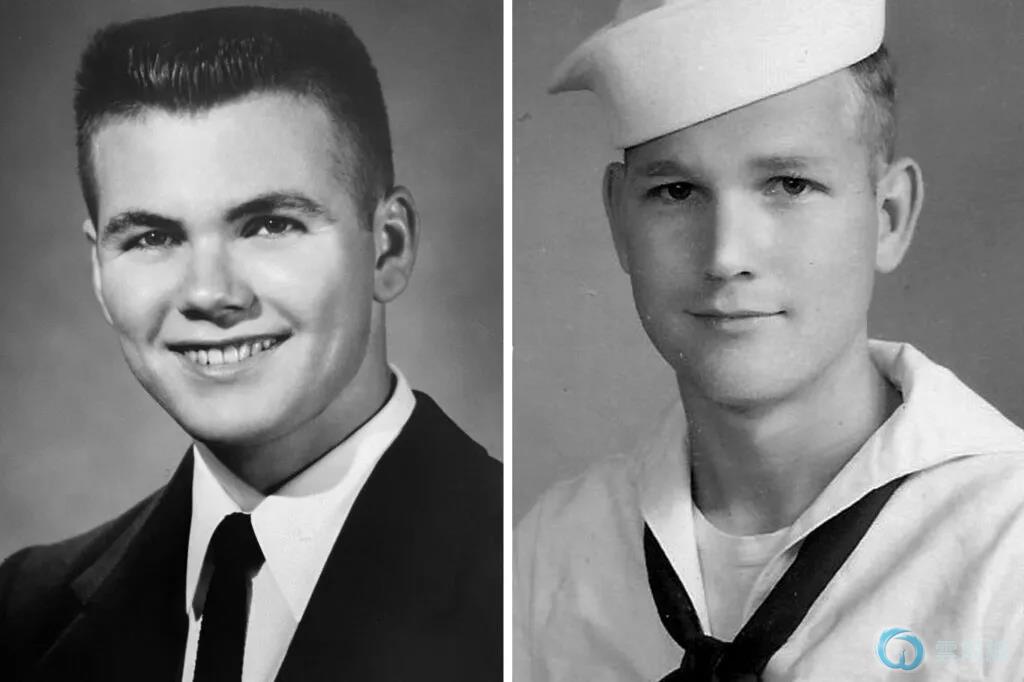

2016年,豆子和芝麻饼通过试管婴儿技术生下一对龙凤胎。今年,两个孩子三岁,一家人定居昆明市郊山村。

|

|